Die Deutschen haben wohl ein Problem bei der Wahrnehmung der Wirtschaftsrealität:

Das belegt eine Abhandlung von Joseph Schumpeter aus dem Jahr 1928 mit dem Titel „Die Tendenzen unserer sozialen Struktur“. Hier untersucht Schumpeter die Diskrepanz zwischen der Wirtschaftsordnung Deutschlands und der Sozialstruktur. Die Wirtschaftsorganisation war kapitalistisch, die deutsche Gesellschaft war aber in ihren Gebräuchen und Gewohnheiten nach wie vor in ländlichen, ja sogar feudalen Denkweisen gefangen – heute industriekapitalistisch. Zur Reichsgründung 1871 haben nahezu zwei Drittel der Bevölkerung auf Gütern oder Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern gelebt, noch nicht einmal 5 Prozent in Großstädten von mehr als 100.000 Einwohnern. Bis 1925 hatte sich der Anteil der Stadtbewohner verfünffacht, während der Anteil der Landbevölkerung um die Hälfte zurückgegangen ist. Ursache war vor allem ein sprunghafter Anstieg der Agrarproduktivität. Während 1882 in Deutschland nur 4 Prozent der kleinen Landwirtschaftsbetriebe Maschinen einsetzten, waren es 1925 schon über 66 Prozent. Die Mechanisierung löste eine Landflucht aus und trieb die Landarbeiter in die Städte. Landjunker, barfüssige Propheten, Zurück-zur-Scholle-Ideologen dominierten die Berliner Politik.

Heute dominieren die Gesänge der Industrielobbyisten

Wir ergehen uns in industriepolitisch motivierten Abwehrschlachten und verplempern damit eine Menge Zeit. Wir setzen keine Akzente in der Wirtschaftspolitik, um uns von den Anachronismen der untergegangenen Industriewirtschaft zu befreien, wie es der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser in seinem Standardwerk “Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945″ ausdrückt. Wo sind klare Konzepte für einen institutionellen Rahmen zu erkennen, um uns auf die Bedürfnisse der nachindustriellen Ära auszurichten? Weder die wirtschaftlichen Eliten noch die öffentliche Meinung waren und sind sich der Realität bewusst, „dass schon Anfang der sechziger Jahre selbst bei stark rohstofforientierten Produzenten, wie der deutschen Großchemie, bis zu zwei Drittel der Wertschöpfung auf der Fähigkeit zur Anwendung von wissenschaftlich basierter Stoffumwandlungsprozesse beruhte”, schreibt Abelshauser in der erweiterten Auflage seines Opus.

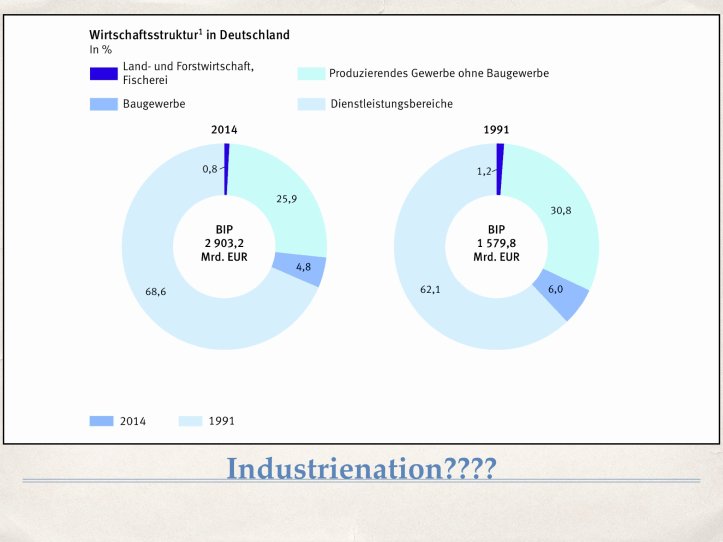

1980 zählte der Industriesektor das erst Mal nicht mehr zur dominanten Branche in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Den Gipfelpunkt hatte das produzierende Gewerbe 1960 erreicht, seit dem geht es stetig bergab.

Seit den neunziger Jahren sind mehr als 75 Prozent der Erwerbstätigen und ein ebenso hoher Prozentsatz der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung durch immaterielle und nachindustrielle Produktion entstanden. Die innere Uhr der politischen Entscheider ist immer noch auf die industrielle Produktion gepolt. Man merkt es an der wenig ambitionierten Digitalen Agenda der Bundesregierung, man erkennt es an den lausigen Akzenten, die in der Bildungspolitik gesetzt werden und man hört es bei den Sonntagsreden der Politiker, wenn es um Firmenansiedlungen geht. Es gibt keine Konzeption für eine vernetzte Ökonomie jenseits der industriellen Massenfertigung aus den Zeiten des Fordismus.

Wolf Lotter, brandeins-Autor:

“Die Re-Industrialisierung hat vom Ton her etwas reaktionäres und gehört zur Vorstellungswelt der Volksparteien, die sich hier sehr einig sind. Sie sind in der Industriegesellschaft geboren worden und sind mit der Kultur der Industriegesellschaft eng verhaftet. Sie haben ein mechanistisches Menschenbild und gehen davon aus, dass Fabriken leichter zu kontrollieren sind. Mit der neuen Welt der Wissensgesellschaft können sie sich nicht anfreunden.“

Der Anteil der Industrie an der Wertschöpung liege nur bei einem Viertel, so Lotter. Industriepolitiker und Verbandsfunktionäre beanspruchen aber in Berlin 100 Prozent des Theaters, weil sie ihre Macht nicht aufgeben wollen und in dieser alten Welt ihre Erfüllung sehen. Es sei vollkommener Unsinn, wenn die Politik sich immer noch auf das mechanistisch Anfassbare kapriziert.

„Das beweist, dass der durchschnittliche deutsche Politiker ein Beamter ist, der von der Ökonomie und von der Praxis keine Ahnung hat”, so Lotter im ichsagmal-Interview.

Qualmende Schlote bringen der deutschen Wirtschaft gar nichts, auch keine Arbeitsplätze, da die Fertigungstiefe in den vergangenen Jahren nicht zugenommen hat und wohl auch in Zukunft nicht zunehmen wird. Exporte – Basar-Ökönomie – Robert Basic – Südkorea

Warum transportieren eigentlich Organisationen wie das Institut der deutschen Wirtschaft dann immer noch das Märchen von der heilsamen Wirkung der Re-Industrialisierung?

“Es gibt viele Institute und Direktoren, die eng mit dem industriellen Sektor verflochten sind. Insgesamt gibt es eine enge Verflechtung zwischen Industrie, Wirtschaftsinstituten und Politik. Man muss sich nur die Namensliste der Berliner Industrielobby anschauen. Teilweise sogar in Personalunion. Das spielt sich vor allem im roten und schwarzen Lager ab. Da wird jemand Politiker mit einer alt-industriellen Lackierung, der dann später zum Verbandschef aufsteigt, um seine Freunde im Industrielager weiter zu unterstützen”, sagt Lotter.

Die einseitig Industriesicht könnte sich rächen:

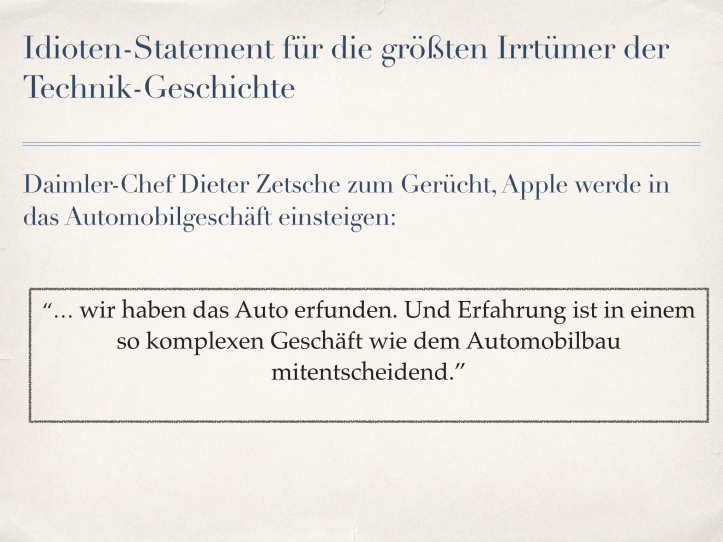

Mehr als drei Viertel der deutschen mittelständischen Unternehmen sehen zwar eine rasante digitale Transformation der Wirtschaft und erkennen, dass ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit ohne zunehmende Digitalisierung bedroht ist. Aber nur bei jedem zweiten Unternehmen ist die Digitalisierung Bestandteil der eigenen Strategie. Für fast die Hälfte der Unternehmen spielt laut einer DZ Bank-Studie die Digitalisierung der Geschäftsprozesse derzeit noch gar keine oder nur eine geringe Rolle. Ich halte das sogar für eine konservative Einschätzung. Selbst deutsche Autokonzerne gehen recht lässig mit den Herausforderungen der digitalen Transformation um: So hat sich Daimler-Chef Dieter Zetsche in einem Interview zum Gerücht geäußert, Apple werde in das Automobilgeschäft einsteigen:

Das klingt nach einer Selbstsicherheit, die man auch als betriebsblinde Arroganz interpretieren könnte. Oder anders ausgedrückt: Die Geschäftserfolge der Vergangenheit wirken wie Denkfallen.

Es geht bei der Thematik allerdinsg nicht um “Software STATT Spoiler”, wie die Zeit titelte, sondern um Spoiler, Software UND Vernetzungsintelligenz.

Inhaltlich liegt der Zeit-Redakteur Götz Hamann allerdings richtig. Selbst die Perlen der deutschen Industrie – also Autokonzerne und Maschinenbauer – sind nicht mehr unangreifbar. Wenn Apple jetzt bis zu tausend Autoexperten einstellt, sollte das in München, Wolfsburg, Stuttgart und Ingolstadt nicht mit naserümpfender Arroganz beantwortet werden.

”Autos werden heute fast wie Handys und Computer gebaut. Man bestellt die Bauteile, besonders gern bei Continental, Bosch und ZF Friedrichshafen. Dann setzt man alles zusammen, wie es Volkswagen mit seinem Baukastenprinzip vormacht, und vermarktet das Auto. Die eigene Wertschöpfung liegt dadurch nur bei rund 25 Prozent”, so Hamann.

Warum sollte nicht auch Apple dazu in der Lage sein? Es geht nicht mehr um Ego-Produktion, sondern um Eco-Produktion, so das Credo von Winfried Felser vom Unternehmer-Portal Competence Site.

Google verlegt Glasfaserkabel, produziert Laptops, Tablets und Software, steigt in die Pharmaindustrie ein, experimentiert mit fliegenden Windturbinen zur Produktion von Ökostrom, bringt die Robotik in der industriellen Produktion auf ein höheres Level, engagiert die besten Genetiker, Hirnforscher, Elektrotechniker, Maschinenbau-Ingenieure (!) und Chemiker. Die Silicon-Valley-Giganten machen also auch vor dem Allerheiligsten in Deutschland nicht halt.

Wo ist der Industrie 4.0-Vorsprung nur geblieben?

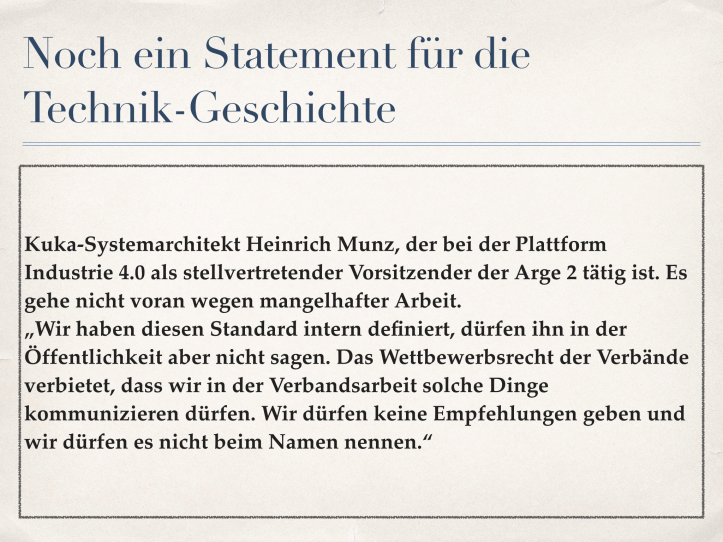

Im April 2013 ging die so genannte Plattform Industrie 4.0 als Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsverbände BITKOM, VDMA und ZVEI mit großen Erwartungen an den Start, um die Hightech-Strategie der Bundesregierung maßgeblich zu unterstützen. Die Initiative steht für die Anwendung des Internets der Dinge und der Dienste in industriellen Prozessen, in Produktion und Logistik, mit weitreichenden Konsequenzen für die Wertschöpfung, die Geschäftsmodelle sowie die nachgelagerten Dienstleistungen und die Arbeitsorganisation. Was die drei Verbände zustande gebracht haben, die immerhin rund 6000 Mitgliedsunternehmen der deutschen Spitzenindustrie repräsentieren, ist spärlich.

Die USA sind dabei, auch bei der vernetzten Industrie Trendsetter zu werden, warnt Franz Eduard Gruber, Gründer und Chef der Software-Firma Forcan, die sich auf die Steuerung von Maschinen spezialisiert hat. Die Amerikaner haben nach seinen Erfahrungen erkannt, dass die Standardisierung in der Kommunikation von Maschinen und Sensoren entscheiden ist.

„Wer den Standard definiert, der definiert, in welche Richtung der Weltmarkt künftig läuft“, so der ehemalige SAP-Manager auf einer Fachtagung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam.

Die USA hätten mit dem offenen Standard MTConnect bereits Fakten geschaffen. Und dann folgt eine denkwürdige Replik.

Das sei einer Gründe, warum die Plattform unter dem Dach des Bundeswirtschaftsministerium umorganisiert wird. Hat man das eigentlich bei der Gründung der Plattform nicht gewusst? In den vergangenen Tagen wurde jedenfalls deutlich, dass wir trotz hektischem Aktionismus von Kanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Wissenschaftsministerin Johanna Wanka auch beim „Internet der Industrie“ den Wettbewerb mit den USA verlieren könnten.

So langsam werden wir zur verlängerten Werkbank, die sich auf die Veredelung von Produkten und Diensten zurückzieht. Wie viele unserer Projekte in der Grundlagenforschung, Patente und Ingenieurleistungen bringen wir zum Markterfolg? Welchen Stellenwert hat bei uns die Digitalisierung und die Konzentration auf Anwendungen, die bei Produkten immer entscheidender wird? Von der Heimvernetzung bis zur großspurig verkündeten Energiewende, die im Streit um das EEG gerade kräftig zerredet wird, verspielen für wichtige Themen, die eng mit der vernetzten Ökonomie zusammenhängen.

Genug Stoff für die Disputation beim Webmontag in Frankfurt. Soweit mein Vortrag.

[…] Industrie-Gichtlingen die üblichen Gegenargumente zu meinen kritischen Industriethesen gepostet, die ich beim Webmontag in Frankfurt vorgetragen habe: “Vom gegenseitigen Haareschneiden können wir nicht leben” (kann man auch abwandeln […]

[…] Jetzt werden wieder von den liebwertesten Industrie-Gichtlingen die üblichen Gegenargumente zu mein… „ […]

Nur weil wir gerade drüber reden, zur Ergänzung aus dem heutigen Handelsblatt:

„Siemens exportiert die Idee der digitalen Fabrik in die USA. … Konkurrenten wie General Electric hinken hinterher. … Amerika müsse man derzeit sein .. Die Wirtschaft wächst, die verarbeitende Industrie gedeiht. … Kaeser, der mehrere Jahre im Silicon Valley arbeitete, … An diesem Mittwoch trommelt der Konzern vor 2200 Kunden, Experten und Unternehmern in Detroit für seine „digitale Fabrik“. Für zwei Tage hat Siemens ein Football-Stadion für sein „Industrie-Symposium“ gemietet… Mit Hilfe von Digitalisierung und Software könne die Produktivität in der Industrie um bis zu 40 Prozent gesteigert werden… Die Markteinführungszeiten ließen sich halbieren. … General Electric (GE) hinkt dagegen hinterher. Erst seit Ende 2012 investiert der US-Konzern in das „Industrie-Internet“. … Man könne dabei nicht mehr den Kunden im Ausland Maschinen hinstellen, sie installieren und dann wieder nach Hause fliegen. Siemens müsse zwar das Know-how in Deutschland ausbauen. … Um das Geschäft voranzutreiben, hat neuerdings erstmals ein Siemens-Vorstand – Energie-Chefin Lisa Davis – den Sitz in den USA. … Im Bereich der Digitalisierung ist Siemens schon heute stark in den USA mit PLM Software vertreten. Den Anbieter von Industriesoftware mit Sitz in Plano, Texas, übernahmen die Münchener 2007. … steuert PLM Software rund eine Milliarde Euro zu den insgesamt 9,4 Milliarden Euro Umsatz im Bereich Siemens Digital Factory bei.

Wachstum … liegt nach Chef von Siemens PLM Software über dem globalen Marktwachstum von 8%. … Siemens PLM beschäftigt 10 000 Mitarbeiter in Technologiezentren wie in Kalifornien, in Ohio sowie Asien und Europa und zählt mehr als 80 000 Kunden. …

Eine wichtige Branche sind Weltraumunternehmen. So arbeitet Siemens derzeit mit der „United Launch Alliance“ (ULA) … zusammen. „Wir müssen auf SpaceX reagieren“, sagte Matt Smith, ULA-Chefstratege. … „18 der 20 größten Weltraumunternehmen sind unsere Kunden“, sagt Helmuth Ludwig, Siemens US-Industriechef – einschließlich SpaceX.“ Das bestätigt, dass die „Bräsigkeit“ eigentlich kein deutsches Phänomen ist, sondern eher bestimmte Branchen betrifft, auch in den USA. Ist ja schon erstaunlich, wenn Siemens in den USA ein Footballstadium füllen kann mit Industrie 4.0 …

Danke für diesen Beitrag zur ausgewogenen Diskussion.

Neben GE engagiert sich auch noch Rockwell Automation für die Vernetzung in der US-Industrie. Eine Dominanz sehe auch ich da nicht.

Wie Siemens tragen zudem andere deutsche Konzerne dazu bei, der US-Industrie bei der Re-Industrialisierung behilflich zu sein.

Wenn alles fair läuft, können beide Seiten voneinander lernen und davon profitieren.

Okay: Ich schlage vor, wir überlassen die Digitalisierung den US-Konzernen die das besser können und durch ihre Größe schnell einen Quasistandard setzen können. Dann würde die deutsche Industrie endlich wieder richtig innovativ.

Im Ernst: Die USA hat haben zwar die Spezialisten aus dem Silicon Valley, die sich mit Digitalisierung auskennen. Aber: Die US-Industrie hat einen erheblichen Nachholbedarf bei der Automatisierung ihrer Fabriken und der Ausbildung der entsprechenden Facharbeiter. Das versucht das Land seit der Finanzkrise mit finanzieller Unterstützung der Regierung nachzubessern.

Sprich: Die deutsche Industrie hat hier (noch) einen Vorsprung. Der könnte allerdings schnell verloren gehen, wenn die Unternehmen ihre digitalen Tore zu leichtfertig öffnen.

Dann werden die deutschen Industrieunternehmen wirklich schnell eine „verlängerte Werkbank“.

Wenn ich mich richtig erinnere, wurde die Industrie als Grund dafür ausgemacht, dass Deutschland besser aus der Finanzkrise kam, als andere Länder. Danach riefen die EU und die USA die Re-Industrialisierung aus. Auch wenn der Anteil der Industrie in Deutschland zwischenzeitlich geschrumpft ist, sollte der Trend daher nicht endlos weitergeführt werden.

[…] Journalist und Volkswirt Gunnar Sohn erklärt die deutsche Untätigkeit in Sachen digitaler Wandel mit alten teutonischen Denkmustern. Quintessenz: Deutschland fühlt sich immer noch als Industrienation, obwohl die Industrie nur noch […]

Mir fehlt der Überblick, um zu beurteilen, ob dieser Rant seine Berechtigung hat oder vielleicht „Repräsentanz“-Fehler enthält, d.h. einzelne Beobachtungen zu hoch hängt. Z.B. hat die Bemerkung von Zetsche IMHO überhaupt keinen Erkenntniswert in irgendeiner Richtung, da müsste man einfach tiefer hineingucken in das, was real passiert und projektiert ist. Z.B. ist Volkwagen, wenn ich mich recht erinnere, inzwischen das deutsche Unternehmen, das am eifrigsten Patente anmeldet. Daimler seit über 15 Jahren einer der weltweit umtriebigsten Förderer der Wasserstofftechnologie. Etc. etc. Aber davon abgesehen, nagt an mir natürlich heftiger Zweifel, wenn du meinst, Deutschland sei doch gar keine Industrienation mehr. Zum einen sind im Dienstleistungssektor auch die Dienstleistungen an Unternehmen enthalten, zum zweiten wohl auch der öffentliche Sektor, Versicherungen, Banken etc. Und zum Dritten frage ich mich, warum es Gesellschaften mit noch geringerem oder schwächerem Industrieanteil wirtschaftlich so übel geht und warum die USA seit einigen Jahren alles Mögliche veranstalten, um den heimischen Manufacturers-Bereich zu reanimieren. Es scheint mir von daher relativ lustig, ausgerechnet Deutschland irgendwelche dramatischen Verzögerungen in der Digitalisierung vorzuwerfen – einem der wenigen Länder in der Welt, die eine insgesamt funktionierende Gesamtstruktur zu haben scheinen – mit starken Industriepositionen auf vielen Feldern, einer relativen gelungenen Verzahnung von Grundlagen-Forschungsinstuítuten und forschender Wirtschaft (die USA wollen so etwas wie die Fraunhofer-Institute jetzt gerne nachmachen, konnte man neulich lesen) und einer auch nicht ganz unwichtigen Digitalwirtschaft, die eben auch mit Nachfrage aus der Industrie zu tun hat.

Sicherlich hast du Recht, dass es Kämpfe gibt zwischen dem traditionelleren Mittelstand und Unternehmen, die mehr nach vorne drängen und insgesamt innovativer eingestellt sind – aber das würde ich als normal bezeichnen. Konfliktfrei laufen solche Prozesse ja nirgendwo ab. In den USA ist das teilweise noch schlimmer, weil das Ölkartell alles tut, damit der Ölverbrauch hoch bleibt. Innovationen, die jemandem ins Geschäft spucken, werden logischerweise immer auch auf Ablehnung von entsprechender Seite stoßen. Gegen welche besser aufgestellte Wirtschaftsstuktur würdest du die Deutsche denn eintauschen? Ich sehe da derzeit nichts. In den USA ist doch nur rund um die Geldindustrie und in Silivon Valley alles in Butter (eigentlich nicht einmal da, weil in Silicon Valley einfach globale Skalengewinne in digitalen Mittelständlern verheizt werden. Z. B. „Twitter“ – wenn man es wirtschaftspolitisch betrachtet, ist das ja ein Witz) …

Es geht mir bei dem ganzen Industrielobbyismus um mehr Realismus: Wie viele Arbeitsplätze stellt denn beispielsweise der Maschinenbau in Deutschland? Wie hoch ist der Wertschöpfungsanteil der industriellen Produktion, der in Deutschland stattfindet? Das Verhältnis zwischen in den Exporten enthaltener inländischer Bruttowertschöpfung und importierten Vorleistungen hat sich stark zu Gunsten des Auslandes verschoben. Die Fertigungstiefe in Deutschland nimmt extrem ab. Bei uns findet die Veredelung und Endmontage statt. Kein Service-Experte würde von einer Ökonomie ohne Produktion und Produkte träumen. Nur mit den alten Methoden des Fordismus ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Das „Industrieprodukt“ iPhone ist sicherlich der Ausgangspunkt für den Erfolg der Dienste. Aber von welcher Wertschöpfung profitiert denn die amerikanische Volkswirtschaft? Die iPhone-Produktion findet in Asien statt und steht am Ende der Forschung und Entwicklung des Mountain View-Konzerns. Apple ist ein Paradebeispiel für die Relevanz von Design, Marketing, Software und intelligenten Anwendungsprogrammen. All das treibt den Wert von Apple und nicht der reine Akt der Industrieproduktion. Übrigens: Stabilitätsfaktor in den Jahren nach der Finanzkrise war und ist der Inlandskonsum von Gütern UND Dienstleistungen. Das in den USA nicht alles Gold ist, was glänzt, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich plädiere hier nicht für den amerikanischen Weg. Nur sollten wir uns so langsam auf den Weg in eine Wissensgesellschaft mit digitaler Kompetenz machen – auch in der Industrie.

Es gibt nicht nur in der deutschen Industrie Lobbyisten, sondern auch bei den US-Konzernen.

Ein großer Suchmaschinenanbieter hat im ersten Halbjahr 2014 laut Heise-Online z.B. 9,31 Millionen US-Dollar für Lobbyarbeit in der US-Politik ausgegeben. Im EU-Parlament ist das Unternehmen auch aktiv (mit etwa 1,3 bis 1,5 Millionen Euro im Jahr 2013).

Generell ist dem Lobbyismus wohl mit Vorsicht zu begegnen.

Allerdings liegt es anscheinend in der Natur des Menschen, so etwas eher einem Konzern zu verzeihen der Geschenke macht (kostenlose Dienste bietet) als einem Konzern, der Premiumprodukte zu klar definierten Preisen verkauft.

Gerne wird beim Thema Digitalisierung ein Idealbild der Internetkultur mit einem Negativbeispiel der Industriekultur verglichen. Das kann aus Naivität passieren, vom Marketing so bezweckt sein oder bewusste ideologische Manipulation (Demagogie).

Viele Internetkonzerne haben sich doch längst mit der Finanzbranche „ins Bett gelegt“, die sie als Start-up (vielleicht) noch verteufelt hatten.

Oder wie ist es zu erklären, dass die IT- und Internetunternehmer inzwischen ganz weit vorne in der Forbes-Liste der reichsten Unternehmen der Welt auftauchen?

Die Entwickler der innovativen Internetdienste mögen vielleicht sogar an ihre Ziele glauben, die Welt besser zu machen. Bei denbörsennotierten Unternehmen üben doch längst die Interessen der Aktionäre Einfluss auf die Geschäftsmodelle aus – also die Finanzprofis.

Mit dem Muster der „Share Economy“ bzw. „Shareconomy“ sind inzwischen eher kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland zu vergleichen.

Sie denken teilweise global aber agieren lokal verantwortungsvoll. Siehe z.B. die folgende aktuelle Diskussion: http://www.hwk-duesseldorf.de/artikel/gutmensch-und-kapitalist-wie-sozial-kann-ein-unternehmer-heute-sein-31,0,3010.html

Im Übrigen möchte gerade Starinvestor Warren Buffett in deutsche Unternehmen investieren. http://www.welt.de/wirtschaft/article137809607/Warren-Buffett-will-deutsche-Unternehmen-kaufen.html

Traut er den US-Internet-Konzernen nicht? Setzt er auf das Platzen der Internetblase?

Ich denke, er folgt einfach seinem Leitmotto. Er investiert nur in Unternehmen die langfristige Ziele verfolgen und wo Unternehmer Verantwortung für ihre Firma und ihre Mitarbeiter übernehmen. Er investiert nicht in Unternehmen, bei denen die Erwartungen in schnelle Gewinne hoch sind.

Na klingelt es?

Weil uns die alten Monopole nicht gefallen, schaffen wir (aus Versehen) neue Monopole, die noch mächtiger sind.

Diejenigen, die für die Werte der Internetbegründer stehen, übersehen wir im Kommunikationsgewirr (und subtilen Marketing) das auf allen Kanälen inzwischen tobt.

Passenderweise hat WiWo ja gestern ähnlich wie du gemahnt: http://bit.ly/1EyZn6y Die konkreten Zahlen sehen aber gar nicht so verheerend aus. Interessant sind die Barrieren, die da durchklingen: „Rechtliches“ und Sicherheit.

Ein anderer Punkt könnte sein, dass das produzierende Gewerbe weltweit nicht unbedingt zu den „Digirati“ gehört: http://bit.ly/1EyZOho Die Untersuchung ist zwar etwas älter, auch schon wieder 4 Jahre her, aber konservative Trends brechen ja nicht so schnell.

Es gibt ansonsten sehr unterschiedliche Digitalisierungen. Der Maschinenbau war sogar in einigen Funktionen immer der Vorreiter, hat frühzeitig „embedded chips“ integriert (Kontron ja weltweit einer der Großen) etc. Der nächste Schritt wird offenbar nicht gemacht, weil der mehr Fantasie erfordert: „Machines as a service“ könnte man diese Form der Digitalisierung nennen. Oder ist das nicht auch schon längst Alltag?

Das sehe ich ähnlich.